【連載】鉄道運賃法制度の概観(4.特に気になる申請の例)

2023年12月に頒布した「旅するマネージャーの落書き その1」で書き下ろした「鉄道運賃法制度の概観」を今回ブログの連載として再投稿してみようと思います。もっとも執筆後1年半経っているのでそのことを踏まえつつ書くとともに、せっかく買ってくださった方が居るので全部が全部おおっぴろげにはならないようにしたいと考えています。

値下げ認可

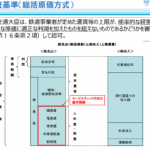

先述のとおり、鉄道事業法は「上限運賃認可制」を採っている。そのため、基本的に値下げはいくらでも鉄道事業者の経営判断でできるわけである。そうすればやはりまた値上げをすべきだとなったらこれも経営判断に基づき届出で実施できるというものである。この前提で、「値下げ認可」を敢えて行うことができるのかが問題となる。

この兼ね合いが問題になったのが2023(令和5)年1月に京浜急行電鉄(京急)が行った申請である。同運賃認可申請では、初乗り運賃を140円から150円に改定するほか、26~30キロでは40円の値上げ(370円→410円)を申請する一方で、41キロ以上については上限を引き下げ、最遠区間となる66キロ、67キロは現行950円から210円値下げの740円で申請があった(上記はいずれも10円単位運賃。ICカードで改札機を入出場する場合に適用される1円単位運賃についても同様の改定である)。

このような認可申請に至った事情としては京急特有の収入構造がある。つまり、羽田空港アクセスを兼ねる短距離帯(40キロ以内)の利用者が9割5分となっていたのである。他方で、1963(昭和38)年の久里浜線延伸以降の三浦半島の沿線開発に多額の設備投資を行っていたために、16キロ以降に一定の賃率を掛けて直線的な運賃設定としていた結果、長距離の運賃は遠距離逓減制の運賃構造を持つ他社に比べて高いものになっていた。これに起因する「横浜逸走」を運賃面で食い止める意図があったと考えられる。

【横浜逸走についての補足】

横浜以南から東京方面に向かう場合、品川乗り換えよりも、横浜乗り換えの方が安いために、京急が運賃を取り損ねているということを意味する。

京急久里浜・三崎口から品川・東京方面へ向かう場合、運賃改定前であれば横浜でJR乗換のほうが幾分安いところ、この運賃改定によってまるまる逆転させることになる。

申請上の理由としては、「沿線活性化への取り組みが一過性のものではないという会社の姿勢を明示し、申請した遠距離逓減の考え方を、京浜急行電鉄として正式な運賃として位置付けたいと考えているためです」1としている。

運輸審議会でも委員から実施運賃(届出)での引下げとした場合の仮定的な結果を訊かれている。この質問に対して鉄道局は、直接収支率を計算してはいないものの申請との差異を示したうえで、「全体の収支率が100%を超えてしまうことになれば、上限運賃を引き上げる部分については、改定京急の申請内容そのものでの改定は認められないことになる2」としている。

結局、このような上限運賃改定が認められるものと考えられ、実際に申請通り認可されている。

消費税転嫁

消費税増税に際しても運賃改定が実施されている。この場合は簡易な運賃変更ができるように国土交通省が配慮している3。消費税のみの転嫁を行う場合には、先に述べた「算定要領」を適用しないで、逸走や、適正原価などを検討せず、増税分以内に収まる形で運賃改定を実施できるとしている。勿論、消費税増税に合わせて運賃変更を実施する場合には原則通りに戻る(2019年のJR北海道の例)。なお、その際にICカードでの改札入出場に1円単位運賃を設定する場合には、「わかりやすい方法で表示し、丁寧な説明を行うものとする」と規定されている。

変動制運賃

また、「運賃収入の増加を目的としない運賃の上限の変更」も観念されている。そのようなものがあるのかと言われると難しそうだが、JR東日本が実施している「オフピーク定期券」がこれに当たる。

オフピーク定期券は今までの定期券に比べて10%程度低廉な運賃である代わりに、朝ラッシュ時間帯の一部時間(ピーク時間帯)には定期券としては使えずSuicaの残高から普通運賃を精算するという方式の定期券である。一部の融通の利く利用者にとってはかなり便利なものである一方で、オフピーク定期券設定に伴い通常の定期券(非・オフピーク定期券)は若干の値上げとなるほか、複雑な運賃制度となるため利用者保護の適切な配慮も必要である。また、通常の定期券の値上げの程度によっては、結果的に運賃収入が増加してしまい、鉄道事業法16条の趣旨・審査を潜脱しかねない。

ピーク時間帯は入場駅で判定される。定期券区間外からの入場であっても当該駅のピーク時間帯での入場か否かで定期券としての利用かが判定される。連絡定期券の場合でも、JR東日本区間のみをオフピーク定期券として購入できる。入場駅が他社線であっても、他社線の駅にもJR東日本がピーク時間帯を定めており、入場時刻で定期券としての使用になるかが判定される。

そのため、当該運賃改定申請の直前に「運賃収入の増加を目的としない運賃の上限の変更」につき処理方針が整備された(処理方針は2022年9月14日制定、JR東は16日に運賃認可申請)。つまり、変動制運賃を実施した場合と実施しない場合で、収入が増加しないということが判断できれば、鉄道事業法16条2項の「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないもの」という基準を満たすものとみなすわけである。この場合も消費税増税分の転嫁と同様に簡易な審査を行うことになり、本則にあたる「算定要領」は適用しない。

なお、過去の弊記事でも取り上げているとおり、変動運賃という言葉自体かなり多義的であり、JR西日本の電車特定区間の拡大も、変動運賃制を利用しているものである。

申請資料としては通常の上限運賃認可申請に加えて、

①実施希望期間(最長3年程度)

②収入が増加しないことの根拠資料

③混雑緩和効果の検証方法を提出する必要がある。

以下②と③について今回のオフピーク定期券の例について説明する。

②の「収入が増加しないことの根拠資料」というのは、オフピーク定期券の購入率を推計し、その分の収入が減少する。これに対して、駆け込み需要的な先買い、購入意向のある者の購入遅れ(切り替えではなく新規発行になるため)、オフピーク定期券のピーク時間帯利用に伴う収入が増加する。これらの差額を通常の定期券の購入者が負担する形で、定期券の値上げをすることで収入が増加しないこととしている。JR東日本が増収していないことは、オフピーク定期券及び通常の定期券の販売・利用実績に基づき導入前の運賃で再計算することで確認するとしている。

③の「混雑緩和の検証方法」は通常の定期券購入者とオフピーク定期券購入者それぞれでピーク時間帯の入場率を計算して、ピーク時間帯の入場率が減少しているとすれば、オフピーク定期券のピークシフト効果(混雑緩和効果)が図られていると評価するものである4。

さらに、支出たる総括原価が大幅変動しないように、影響が大きいダイヤ改正(特段記載はないものの、例えば朝ラッシュ時間帯を大幅減便し、前後時間帯の運行間隔をそれに合わせるようなものなどだと思われる)を実施しないように求められている。

JR東日本の運賃改定においては、通常の定期券は1.4%程度の値上げ、オフピーク定期券は10%程度の値下げをしている(ただし鉄道駅バリアフリー料金は別途加わる)。その目的は、通勤定期券の価格の変化に伴う需要変動を見て、変動運賃制度の効果を見極めることとしている。ひとまず2023(令和5)年3月から2026(令和8)年3月までを実施期間としており、増収となった場合には利用者に還元する方針である。

オフピーク定期券のその後の動向について、効果検証期間より半年早い2024年10月1日に、値下げ率を10%から15%に引き下げている(リリース)。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません