鉄道・軌道 許可基準を比較

鉄道と軌道の違いは本当に分かりづらく、鉄道は道路以外に作るもの、軌道は道路に敷くもの…というわけでもなく、鉄道を道路に引くことも、軌道を道路以外に作ることも許可さえ得られれば可能となっている。しかし法律上は鉄道は鉄道事業法、軌道は軌道法と別々に規制があって、歴史的経緯(国鉄民営化)と道路はほかの交通があることを理由にして、軌道のほうが規制が厳しくなっている。

簡単に言えば、鉄道は「許可制」、軌道は「特許制」である。講学上何が違うのかといえば、

・許可:ある行為を一般的に禁止したうえで、個別に行政がその禁止の解除を行う制度

・特許:国がある行為をする地位を特別に与える制度

と説明することができる。かつて鉄道も「特許制」(第〇種鉄道事業免許)を受けることとなっていたが、これが規制を緩めて現在の許可制となっている。具体的に違いが出る場面としては

・参入時:特許制の場合、需要供給調整の裁量が働く

・退出時:特許制の場合、国から態々特別の地位を与えられているので、事業廃止は許可を得る必要がある

では、今回は鉄道事業許可と軌道特許の基準だけに絞ってみておこう。まずは条文から。

国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 その事業の計画が経営上適切なものであること。

二 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。

三 前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

四 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者ハ国土交通大臣ノ特許ヲ受クヘシ

というわけで、軌道法は古すぎて審査基準が書かれていない。今度は通達を見てみよう。

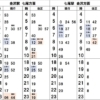

| 軌道法 | 鉄道事業法 |

|---|---|

| 1 その事業の開始が交通体系全体の観点から、輸送需要に対して適切なものであること。 具体的には、軌道事業の特許を申請した路線において軌道経営を行うことが、その路線において発生する輸送需要に照らし、公共の福祉の増進の観点から適切なものであるかどうかについて審査を行う。 | |

| 2 その事業の供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡とならないものであること。 具体的には、次のような観点から審査を行う。 ① 特許を申請した軌道事業の供給輸送力が過大となり、健全な事業経営の基盤が損なわれ、安定的かつ継続的な輸送サービスを提供することができなくなるおそれがないかどうか。 ② 特許を申請した軌道事業の供給輸送力が過小となり、輸送需要に対応した運送を行うことができなくなるおそれがないかどうか。 | |

| 3 その起業目論見書等が経営上及び輸送の安全上適切なものであること 具体的には、申請された起業目論見書等が、軌道事業の安定的かつ継続的な経営を行う上で適切なものであるかどうか及び輸送の安全を確保する上で適切なものであることについて審査を行う。 | 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 具体的には、申請された事業の計画が、 鉄道事業の安定的かつ継続的な経営を行う上で適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 具体的には、 申請された事業の計画が、 輸送の安全を確保する上で適切なものであること。 |

| 3 前二号に掲げるもののほか、 その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 具体的には、 申請の内容に応じ、 1・2以外に事業の遂行上必要と考えられる事項について適切な計画となっていること。 | |

| 4 その事業を自ら的確に遂行するに足る能力を有するものであること 具体的には、資金調達・償還能力、経営管理能力、技術的能力等を総合的に勘案し、適切かつ円滑に軌道事業を遂行するだけの能力を有すること。 | 4 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 具体的には、資金調達・償還能力、 経営管理能力、 技術的能力等を総合的に勘案し、 適切かつ円滑に鉄道事業を遂行するだけの能力を有すること。 |

| 5 その事業の路線において軌道経営を行うことが道路管理上及び他の諸計画との関連において適切であること。 具体的には次のような観点から審査を行う。 ① 申請した路線が都市計画と整合が図られており適切なものであること。 ② 申請した路線においての軌道事業が、道路管理上支障を及ぼさないこと。 ③ 申請した路線が、周辺の道路計画、地下利用計画に支障を及ぼさないこと。 | |

| 6 その他事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切なものであること。 具体的には、特許申請の内容に応じ、1~5以外に必要と考えられる点について審査を行う。 |

上記を見てもらえればわかる通り、軌道法の場合公益性や、他者(他社)を気にした規定が多く見受けられる。

審査にかかる期間(標準処理期間)は

鉄道:1~5ヶ月

軌道:8ヶ月(本省では2~5ヶ月)

となっている。

しかし軌道特許申請(地域交通法経由のものをいったん除いている)について、実際には、

北急南北線延伸については、2015年5月15日申請、2015年12月25日特許(ニュースリリース)

大阪モノレールの延伸については、2018年7月11日申請、2019年3月19日特許(ニュースリリース)

広島電鉄駅前乗り入れについては、2019年4月24日申請、2019年11月29日特許(ニュースリリース)

岡電駅前乗り入れについては、2019年8月申請、2020年3月13日特許(ニュースリリース)

Osaka Metro中央線支線延伸については、2024年3月27日申請、2024年6月28日特許(ニュースリリース)

多摩モノレールの延伸については、2024年7月23日申請、2025年3月13日に運輸審議会を通過、5月9日特許(ニュースリリース、特許ニュースリリース)

と、意外と7カ月ほどかかっていて結構遅れている。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません