「くろしお」増便実験実施へ!きのくに線の利用促進策を読む

JR西日本、沿線市町村、和歌山大学で校正される「紀勢本線活性化促進協議会新宮白浜区間部会」は、きのくに線の利用促進策を発表した。具体的な数値目標を伴うものであるので、少し詳しく見ておく。

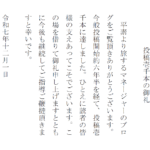

紀勢本線新宮・白浜間の利用促進策について ~地域公共交通再構築調査事業を活用した特急「くろしお」号の増便実証実験 を実施するとともに、利用促進策に取り組みます~

利用促進策の概要

利用促進策の目玉は、2021年春ダイヤ改正(和歌山支社リリース)以降曜日運転となっている特急くろしお(新大阪ー白浜2往復、新大阪ー新宮1往復)のうち、くろしお5号(新大阪9:28→新宮13:53)、くろしお30号(新宮15:04→新大阪19:21)を毎日運転に変更するというものである。実施期間は2025年11月から、最長で2027年3月までとしている。

上記利用促進策のための費用は「地域公共交通再構築調査事業」として国の補助金を入れて実施するとしている。

次いで、上記の実施期間の当初(2025年11月~12月)においては、同区間の特急利用者を念頭に、WESTERポイントによる還元も実施するとしている。対象となる状況は白浜~新宮間で、特急停車駅から乗車し、同区間を含む利用としている。

そのほか、団体利用への補助、駅の駐車場無料化も実施するとしている。

利用目標

活性化促進協議会における利用目標は、2026年度において、輸送密度2000人に相当する程度の利用者数を確保するというものである。1日辺りの特急利用者数が500人/日(2019年)から倍、410人/日(2023年)から2.5倍になるという目標である。一見するとかなり無茶な目標であるが、協議会において、具体的な方策が述べられている。

具体的な数値目標に対する数値分配は、同協議会における和歌山大学西川教授の資料に詳しい。現在進んでいる施策も含めて、22個の施策について、利用者の増分を足し合わせれば上記目標は充分達成できるとしているわけである(もっともインバウンド需要の純増で+100人を見込んでいるなど、個別の数値自体若干気になるところはある)。

JRとしても、同協議会で、「これまでにない利用促進」が各自治体において実施されることを前提に今回の事業を実施しているとしている。上記の利用者数も、提案した当初は自治体にとって無茶な計画であるとして受け止められていたのは報道の通りである。2025年度の第一四半期の数値を見ると、やはり苦戦している数値であることは理解できよう(協議会資料)。

※新宮白浜部会は13回実施されているが新宮市HPにある公表資料は12,13回のものだけになっている。

地域公共交通再構築調査事業とは何ぞや

他線区へ敷衍するために、財源の話をしておこう。先にも出てきた通り、地域公共交通再構築調査事業の補助金を利用することで上記増便が実現している。地域交通法上の再構築事業(法23条)の実施の手前に来るものであることは確かであるが、ざっと調べた限り、同事業を実施している先例が見当たらない(下に書いた要綱の附則24条によれば、2022年度の第二次補正予算からの実施のようである)。

補助金の給付根拠は大概法律になくて通達なので探してみると、「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(国交省HP)」なるものが見つかった。その139条以下・別表31を見ると正式な要件が書かれている。上限額は事業そのものに対して5000万円、協議会実施・分析調査に対し1000万円となっている。

本協議会について、2024年度の決算(新宮市HP)を見ると、アンケート調査に999万9千円と計上し、その半額を補助金としている。一方、2025年度の当初予算を見る限り、「くろしお」増便にかかる費用・補助金の記載は見当たらなかった。

同補助金を使う際に定めないといけないのは、

・実証事業の実施内容(対象とする鉄道路線の名称及び実施区間、実施期間並びに輸送手段、運行ルート・ダイヤ、運賃その他の当該実施期間内に限って行おうとする事業の計画)

・実証事業により達成しようとする目標

・実証事業の目標達成状況の把握方法

・実証事業に要する経費見込

・実証事業による収入見込

となっている(上記要綱140条2項1号)。国交省のポンチ絵(本リリースの5ページ)を見れば、よりかみ砕いて分析方法について記載されている。

鉄道事業再構築計画の認定のように、法律上定められたものではないので、国交省のほうからニュースリリース等が出るのかはわからないが、ひとまず、巧く使われることが望まれる。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません