新金貨物線旅客化に向けた報告書を読む

葛飾区内の貨物線、新金貨物線の旅客化に向けた動きが活発化しているようなので、それに関する報告書を読んでみようと思う。

新金貨物線は、総武線の新小岩駅(の北よりの新小岩信号場)から京成高砂駅附近を経由して常磐線金町駅までに至る貨物線で、1日9本の貨物列車が運転されている。また、複線用の用地が確保されている。この旅客化の検討が行われているわけで、現状を維持しつつ、一般用地を新規に取得することを最小限となるよう検討を行ったものである。

整備手法は以下の3通りである。

1.旅客線と貨物線を共用する手法で、行き違いの線路を設けるものである。この場合、導入される車両はLRTを基にしている。

2-1.旅客線と貨物線を分離して、軌道法でもって整備するものである。この場合、導入される車両はLRTを基にしている。

2-2.旅客線と貨物線を分離して、かつ専用道路に転用するものである。この場合、導入する車両は連接バスを基にしている。

更に、整備にあたって困難となる部分を3つ抽出している。なお、以下で示される解決策は葛飾区内での検討であり、関係機関との協議は別途必要である。

第1に、金町駅での接続である。どこに旅客線を整備するのかという問題がある。貨物線から合流する場所に新規にホームを作ることはおよそ不可能である。すなわち、高架駅で発着する必要があるか、バスであれば駅前広場で発着することになる。

高架化する場合には、常磐線に合流する手前のカーブから高架化する。バスで一般道を経由するのであれば北口か南口どちらかを発着することとなる。北口は再開発があるし、南口は他の往来と支障しうる。

第2に、国道との交差である。旅客化するとなったときに、道路交通を支障しないようにする必要がある。旅客線の高架化か、平面交差で退所する必要がある。一応国道の拡幅事業が検討されているものではあるが、そちらの完成が不明瞭であることを前提に、高架化を検討している。

平面交差においては、現在の信号システムとの兼ね合いが問題になる。自動車の量が多く青信号の時間を相当確保しないといけない。鉄道と軌道で取ることのできる方法がことなり、鉄道であれば国道側に踏切での横断が必要となり、軌道として旅客線を分離するのであれば鉄道車両も道路信号で横断することとなる。

一般道路であれば、別の場所を通るだけである。

第3に、京成高砂駅北の高砂踏切付近である。ここだけ複線化用地が使えないので、別途敷設が必要である。高架化する(貨物線ともどもか、旅客線のみか)か、貨物線を借りるか、バスなら一般道を迂回することになる。

そのほか、新小岩駅での接続方法、駅数(10駅を想定)、車両基地、LRTについての制約(軌間、電圧、車輪径、車両限界)、バスについての制約、橋梁の利用などを検討している。

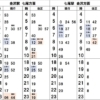

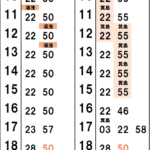

運行ダイヤについては、LRTであれば毎時4本(ピークは8本)、バスであれば6本(ピークは10本)を前提としている。需要予測や事業費の予測は試算の前提と結果が書かれているのでその通りである。

さて、費用便益分析である。旅客線と貨物線の共用のケースと、連接バスのケースではB/Cが1を上回り、旅客線と貨物線を分離するLRTのケースではB/Cが1を下回る。

次いで事業スキームとこれに合わせた採算性の分析をする。貨物線共用ケースではJRが土地を持ったままということを前提としているため、補助を得られる率が下がることが指摘されている。収支採算性が問題となるのはこのケースのみであり、30年では資金収支が黒字にならないという結果となった。

まとめを見る限り、「これから頑張ります」と言っているだけに留まっているようにもみえる。

旅客化自体平成年間から検討され続けているものであるが、ここまで引っ張っていると中々厳しいのではないだろうかと思ってしまう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません