都市交通体系の全体的把握試論

過去の記事で地域交通についてざっと考えてみることをやっている。今回は都市交通版である。なぜこのようなことをやるかといえば、鉄道を特に地理学から接近する形で分析すると当然ケーススタディから入るわけで、いわば各論的な議論に終始することになり、全体的な把握の不足が認められるからである。勿論ケーススタディ自体の必要性を否定する趣旨でないことは読者諸兄には理解いただけると思う。私としては法学あるいは公共政策の側から接近する試みをやってみたいわけである。

議論の設定

ここにいう都市交通というのは若干広めに対象を広げて考えるものとする。すなわち、

・都市内交通(ある都市の内部で便宜を図る交通機関)

・都市間交通(インターアーバンなどを念頭に、一定規模の都市どうしを結ぶ交通手段)

・長距離交通(インターアーバンではカバーされない範囲都市どうしを結ぶ交通手段。目安として京都・名古屋間は充分これにあたるものとして考える)

の3種類に分けておく。地方ー都市間の交通は一旦措いておく。こういう分類を置いたとしても地方と都市はあくまで相対的な差にしかならないからである。

関西を念頭に物語ってみる

上記3種の交通がはっきり区別できた時代というのを考えてみよう。たとえば、大阪市内交通は大阪市電気局の市内電車あるいは乗合自動車であり、都市間交通は阪神や京阪あるいは京阪神急行などとなろう。そして長距離交通は省線である。これらが充分住み分けが利いていたことは歴史に見て明らかであり、市営モンロー主義(ここでは積極的な意味で使いたいので市内交通一元化主義とでも言い換えておこう)の結果、京阪は天満橋で止まっていたし、大軌は上六で止まっていたわけである。都市間交通と長距離交通の間は若干流動的であり、省線のうち都市部を電車を用いて運転するものは省電、あるいは国電と言われて都市間交通を積極的になっていたわけである。

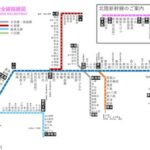

しかし戦後、特に昭和中期に入ればその状況はかなり変わるものと認められる。まず、主にモータリゼーションを遠因としつつ、都市間交通が都市内交通に参戦する。京阪は淀屋橋に乗り入れあるいは京都市内を深く出町柳まで入り、阪急は河原町まで延び、近鉄はなんばまで来て、神戸市内では神戸高速が出来上がっている。時代を下ればJR東西線、阪神なんば線、南海なにわ筋線なんていうのもその好例であろう。更に、都市内交通に都市間交通が乗り入れる例も見受けられる。堺筋線がその例であろう。近鉄東大阪線(けいはんな線)と中央線、京阪京津線と京都市営東西線などを挙げれば両者の境目が溶けていることがよくわかる。都市内交通であったはずの地下鉄が郊外、鉄道空白地帯へ延伸したということは逆に都市内交通が都市間交通へ分け入ったとみてよかろう。この点、法令に目を向ければ需給調整規定の廃止(※平成11年)などを組み込んで理解することも無茶ではなかろう。(本当はここに審議会による計画的な鉄道建設ということを組み入れるべきである)

そして今度は長距離交通は都市間交通に参戦してくる。それは長距離交通としての在来鉄道が役目を終え始めたという事に他ならない。新幹線や飛行機にその役目を譲ったということである。その実例としては「国電」エリアを超えたシティ電車化、すなわち高頻度・等間隔(・短編成)ダイヤということである。そしてそのようなシティ電車化は民鉄が凡そカバーできない都市部の外側(例えば琵琶湖線や赤穂線)において特に威力を発揮しているはずである。関西で少し特殊なのは、都市間交通である民鉄(近鉄)が長距離交通に参戦・対抗しているということであろう。

ここまで見たうえで、では今後は?ということを考えるべきなのである。まず、「都市内交通であったはずの地下鉄が郊外、鉄道空白地帯へ延伸」「シティ電車化は民鉄が凡そカバーできない都市部の外側(例えば琵琶湖線や赤穂線)において特に威力を発揮している」というところについて。前者は延伸は箕面萱野が最後となりそうだし、後者は先細りの様相である。それ以外は?ここで法律に目を向ければ既存ストックを活かすという考え方を示す都市鉄道等利便増進法が援用できそうである。都市間交通と都市内交通の曖昧化はより進むとみてよいだろう。

言説を検証してみる

社会科学の良くないところは往々にして言いっぱなし、言ったもの勝ちになることである。一旦これが他地域に当てはまるかをみてみよう。

首都圏は民鉄の直接乗り入れではなく地下鉄の延伸が続いている。更に審議会(交通政策審議会)によって「東京圏における今後の都市鉄道のあり方」がいまだに示されている(これは関西・中京圏ではストップしてしまっている。)。JR東日本は「東京圏70km60分構想」を掲げていたというが、今や郊外の電車はやはり先細りの様相である。

中京圏は名鉄の特殊性をよくよく考えなければならないだろう。都市内交通についていえば、名鉄の岐阜市内線などは少し考え物である。

他の都市圏はどうか。広島、岡山、仙台、札幌、福岡、熊本、鹿児島あたりを念頭に考える必要はありそうである。後でも触れるが、都市内交通が「バス」であることは留意すべきであろう。更に北陸地域(武生・福井、金沢、高岡・富山、新潟)は?松江・出雲は?と考え直す必要がありそうである。

反駁を加えてみる

なぜうまくいかなかったのであろうか。まず、都市内交通からバスがまるっと抜け落ちていることが考えられる。これは鉄道オタクの悪いところである。しかも、バスは都市内だろうが、都市間だろうが言ってしまえば関係ないのである。

さらにそもそも民鉄と市内交通がなければ成り立たない議論をしているということや、程よく離れた衛生都市(武生・福井や高岡・富山はそれを念頭に書いている)との繋がりを見るにはどうするのか、積極的な鉄道敷設がなされることが前提など、詰めが甘い議論であることは否めない。とはいえそこまでズレた話をしているわけでもない気がするので、是非コメントで意見を頂戴したいところである。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません