昭和36・38年の大阪市営地下鉄路線構想を見る

大阪市営地下鉄といえば、現在8号今里筋線(今里~湯里六丁目間)の建設について議論があるところだが、かつての新線建設計画はどうだったのか。みていこう。

今回取り上げる資料は

・昭和36年7月「高速鉄道建設の促進について」

・昭和38年5月「高速鉄道の建設を急ぐ」

である。両方とも同時期であるが、若干内容が異なる。また昭和38年3月の都市交通審議会答申(冊子は6月作成)は別途纏める。

昭和36年7月「高速鉄道建設の促進について」

ひとまず大阪市営高速鉄道に限って分析がある。まず大阪市の人口増加率は昭和25年比で154%であり、東京区部、名古屋市も同じである。また大阪市内の人口分布を戦後戦前で比較すると、周辺部に偏りが増した結果となっている(都心部9区対周縁部13区の人口比が2倍に開いている)。

交通輸送として見てみれば、大阪市営地下鉄・バスの輸送量が昭和28-34年比でそれぞれ1.6倍・2.4倍となっている。伸び率は実に年9%である。市営交通の事業割合については、路面電車が順次減っており、地下鉄・バスがその輸送割合を増やしているところである。

昭和36年時点での市営地下鉄の輸送量は昭和25年比で2倍以上になっている。なお、この時点では1号線(御堂筋線)があびこまで開業したばかりの頃である。

以上の現状を踏まえたうえでの見通しとして、路面交通のための規制強化は困難であるとして、市営交通の輸送力増加は高速鉄道(地下鉄)の輸送力拡充に期待するしかないと結論付けている。昭和50年までに市営交通で約481万人の輸送を見込んでいるが、昭和35年時点では256万人(うち当時の地下鉄64万人)しか運んでいない。路面交通(バス・路面電車)の輸送力増強が不可能であれば、地下鉄で増強するほかなく、上記481万人中266万人を地下鉄で運ぶという想定を組んでいる。

では、どのような建設をしようとしているか。年度とキロ程を見ておく。元々は昭和50年までに建設する計画だったのを昭和45年までに建設する計画に繰り上げている。

| 区間 | キロ | 計画 | 変更 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1号線 | 垂水~東淀川 | 2.95 | 42~44 | 41~42 | ~新大阪 |

| 1号線 | 東淀川~梅田北方 | 3.47 | 36~39 | 37~38 | 新大阪~ |

| 1号線 | 梅田北方~梅田 | 0.33 | 33~35 | 完成済 | |

| 1号線 | 西田辺~我孫子 | 2.73 | 33~35 | 完成済 | |

| 1号線 | 我孫子車庫 | 36~36 | 同左 | ||

| 2号線 | 梅田~天王寺 | 7.45 | 42~47 | 39~41 | |

| 2号線 | 梅田~守口 | 8.87 | 48~50 | 41~45 | |

| 3号線 | 玉出~大浜 | 6.00 | 45~48 | 43~45 | |

| 4号線 | 大阪港~弁天町 | 3.63 | 34~35 | ~36 | |

| 4号線 | 弁天町~阿波堀 | 2.84 | 36~38 | 36~38 | |

| 4号線 | 阿波堀~本町 | 1.13 | 40~41 | ||

| 4号線 | 本町~内本町 | 0.89 | 41~41 | 38~40 | |

| 4号線 | 内本町~森之宮 | 2.23 | 38~40 | ||

| 4号線 | 森之宮~放出 | 1.98 | 42~44 | 43~44 | |

| 5号線 | 神崎川~野田 | 4.53 | 47~50 | 42~45 | |

| 5号線 | 野田~阿波堀 | 1.40 | 40~41 | 41~41 | |

| 5号線 | 阿波堀~桜川 | 2.55 | 38~38 | 37~40 | |

| 5号線 | 桜川~なんば | 39~39 | |||

| 5号線 | なんば~鶴橋 | 3.14 | 35~37 | ||

| 5号線 | 鶴橋~今里 | 1.14 | 40~41 | ||

| 5号線 | 今里~平野 | 5.36 | 42~46 | 42~45 |

要は昭和45年までの10年計画に変えたわけである。とくに

・1号線の新大阪開業は新幹線に合わせる。垂水延伸はニュータウン完成(S45年)より早める

・2号線は大幅に前倒している

・5号線は都市計画道路の建設に合わせて阿波堀~今里間の建設を早める

という特徴がある。これらの建設で路面電車のうち半分を撤去できるという算段である。

1号線は別途輸送対策が記載されている。この時点では7両運転となっており、10両編成への対応は進めているが、2号~5号線の建設によってむしろ1号線の利用者が増えるということを充分に踏まえている。当時ラッシュ時で片道毎時24本の運転であったが、このままで増結しても、昭和41年にはラッシュ時は輸送限度(輸送効率250%オーバー)を超えるとみている。この対策として、梅田~天王寺間の複々線化は困難として1号線に近接する新路線の建設を具体化するものとしている(これがいわゆるリニア地下鉄構想であることはOsaka-Subway.comさんの記事で詳しく触れられているので確認されたい)。

昭和38年5月「高速鉄道の建設を急ぐ」

この間(昭和37年6月~38年3月)に都市交通審議会で高速鉄道の緊急整備を求める答申が出ていた。この僅か2年で交通事情はさらに悪化したわけである。市営交通の昭和37年度時点の輸送人員は283万人(うち地下鉄80万人)まで増えていたのである。特に1号線は上記で昭和41にラッシュ時の輸送効率250%超えなどと言っていたのだが、昭和37年度時点で北行274%、南行243%にまで混雑するに至っている(※編成両数は7両のまま)。更に営団と比べると、輸送密度(走行・営業キロ当たりの輸送人員)・人口あたりの乗車回数はほぼ倍となっている。

道路交通の悪化を見れば、大阪市内の自動車の流量は昭和30年比で2倍であるのに対し、道路延長は2%の増でしかない。結局交通マヒは多数発生しているし、路面電車・バスの評定速度も大幅に低下している。更に地下鉄の建設ペースの遅さ(大阪市:年1.4キロ、営団年6.7キロ)を指摘して、これまでの漸進的な開業を改め、輸送目的を達成できる量の区間を一気に完成させるべきだとしている。

さて、地下鉄の建設計画は大幅に変更されている。これは大阪市会で基本計画が承認されたものである。

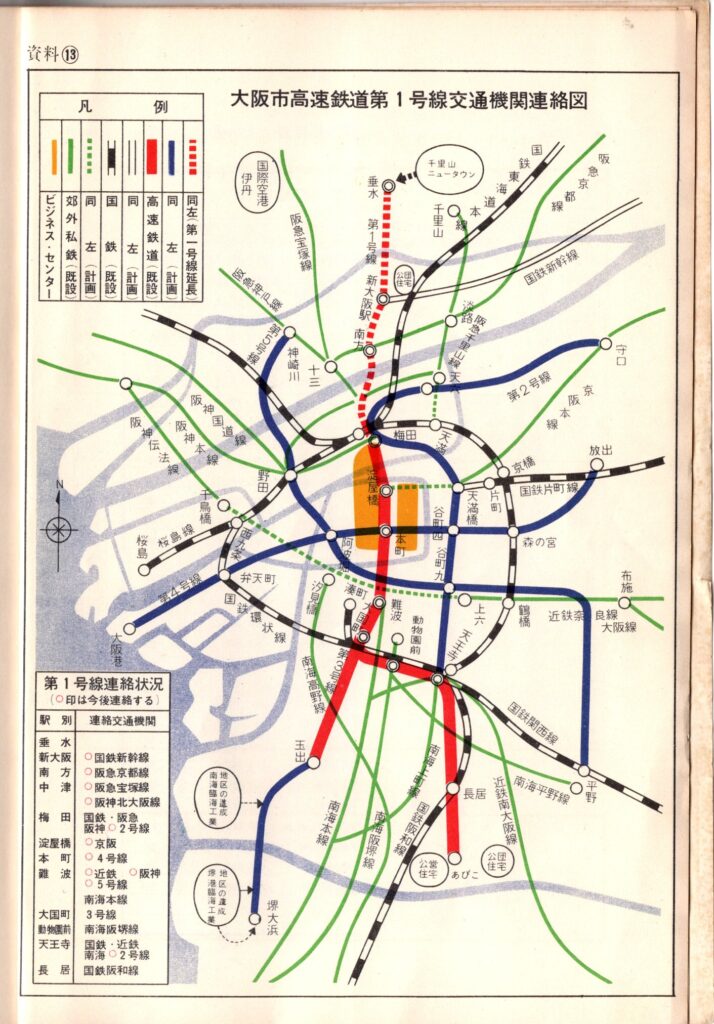

・1号線:榎坂~我孫子から千里山~なかもずに延長

阪急・南海線の乗り継ぎを郊外に移すことで、梅田・難波の混雑を緩和

・2号線:守口~天王寺

・3号線:大国町~大浜から、梅田~浜寺に延長

臨海工業地帯の中心まで延ばす

・4号線:大阪港~放出から、深江~石切延伸を追加大阪港~放出石切

府の中央環状線と交差する荒本で、京阪(大和田から南下)・近鉄の計画選と合流する

・5号線:神崎川~平野から、神崎川~川辺に延長

※川辺はだいたい長原から若干南側、大和川よりは北というところである

・6号堺筋線:天六~霞町

※霞町は路面電車の電停で指し示しており、動物園前と別の駅かのように書かれている。南海線と合流する。

都市交通審議会においては

・1号線我孫子~なかもず、5号線平野~川辺の延長は南海線との関連において考慮

・3号線大浜~浜寺は時期について検討の余地あり

・4号線放出方面と、石切方面は荒本までに留めることが適当(答申では荒本~瓢箪山が近鉄となっている)

という内容で答申がついている。

建設計画である。

・1号線の計画はほぼ上記と同様である

・2号線梅田~谷町四丁目間は40年度完成に繰り上げる。天王寺までは42年度に完成させる

・3号線梅田~大国町間を5月に軌道特許を得て、2年後には開業させる

・4号線の弁天町本町間は39年度までには開業させる。谷町四丁目~深江間は車庫の都合で先に建設する。

・5号線のうち片江~阿波堀は39年度から3か年で開業させる(都市計画事業として千日前通を拡幅する必要があるとしている

・6号線は40年度から3か年で開業させるとしている。

また運賃改定も検討に入れている(距離制への変更が必要としている)。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません